...

Cours de philosophie

Sept années d’enseignement au lycée/gymnase m’ont conduit à rédiger pour les étudiant-es un document d’apprentissage sur lequel je suis revenu à plusieurs reprises, cherchant de meilleurs arbitrages entre accessibilité et consistance, entre les œuvres, leurs contextes et leurs postérités.

Ce cours (143 pages) est à la fois une introduction à la philosophie, une entrée dans l'histoire des idées, et une plongée immersive dans la pensée de plusieurs penseurs importants de la tradition occidentale : Platon, Aristote, Descartes, Kant, Marx et Nietzsche (ce choix m’ayant été en partie dicté par le programme de la maturité fédérale suisse que j’enseigne).

J'y joins sa version anglaise mise à jour (135 pages) et le corpus de textes (en anglais) d'auteurs-trices de philosophie antique, médiévale, Renaissance, moderne et contemporaine.

...

Les émotions abstraites

On peut être abstrait dans ses émotions comme on peut être abstrait dans ses pensées, ses idées. Plaquer partout, ressentir partout, se saisir partout d’émotions générales, et ne pas s’apercevoir du rien relatif qu’on y saisit – ou pour mieux dire, de tout ce qui échappe à cette préhension d’une part, et de tout ce qui nous y tient captifs d’une émotion générale d’autre part, générale c’est-à-dire telle qu’une croissance au sein d’un certain milieu nous y a habitué.

Ce que dit Hegel de la préhension intellectuelle s’appliquerait ainsi au sens émotif. Ce mode de sentir est renforcé, relancé par notre sens de la mémoire ; typiquement, le trauma étant mémoire de la blessure (cf. Lacan), cette mémoire réside en une série de saisies émotives qui se trouvent rappelées de manières irréfléchie lorsque le trauma est activé. L’émotion ainsi ressentie existe dans un tourbillonnement où s’arc-boutent toutes nos blessures et nos réponses passées à ces blessures.

Il y va aussi de notre expérience, de notre « maturité » dans tel ou tel aspect de notre vie en particulier ; car d’avoir fait l’expérience d’une émotion, c’est-à-dire l’avoir vécue et réfléchie, à plusieurs reprises et depuis plusieurs perspectives (une fois la subissant soi-même, une fois la provoquant chez un-e autre, une fois comme témoin, etc.), cette expérience est ce qui nous permet de saisir avec toujours plus d’acuité le concret de ce qui s’y joue.

L’analogie avec la préhension intellectuelle est parlante. J’ai souvent remarqué comment des élèves, adolescent-es, débarquent avec une foule d’idées générales, abstraites. Mon travail d’enseignant est alors de leur montrer à la fois ce rien relatif, ce qu’il enveloppe (au sens où une idée générale n’est jamais neutre, mais cache/montre le monde d’une certaine manière) et ce qui lui échappe (et qu’éventuellement cette idée oppresse, ou réprime). De même, lorsque je montre à des élèves l’importance de l’exemple en dissertation, comme lieu où l’argument se travaille : un bon exemple est celui qui développe une compréhension concrète de l’argument, et en vient par là même à en montrer les limites, et donc un envers, lieu où l’argument n’atteint pas et « oublie », laissant le réel dans une zone d’indétermination. De là peut-on alors apporter à l’argument une nuance, en sortant de l’oubli l’un de ces éléments que seul le travail de l’idée fait apparaître (je pense à ce travail comme à une pâte que l’on pétrit, et à cet apparaître comme se levant de l’ombre de l’idée).

Il en va de même des émotions, dans le sens où nous identifierions nos émotions avec des mouvements abstraits, des émotions toutes faites ou générales, sorte de circuits émotifs dans lesquels l’émotion trouve une déconcertante facilité à plier le monde à sa mesure, à l’ensorceler (cf. Sartre). Disons de ces circuits qu’ils sont, à peu de choses près, ceux de la culture, et voyons comment les émotions prennent des chemins qui croisent aussi ceux des idées, plus ou moins abstraites ou concrètes, lorsque nous nous demandons quoi faire de nos émotions, quoi en penser, et comment nous positionner, entre notre ressenti et le monde qui a déclenché l’émotion, bref, comment faire de l’émotion une réponse et quelle forme donner à son expression. Certes, toute émotion est légitime en ce qu’elle advient, et le mieux est toujours de commencer par l’accueillir, mais c’est seulement lorsqu’elle est saisie dans cet acte de création de légitimité qu’elle devient vraiment nôtre, avec nous d’un seul tenant autonome, parce que nous pouvons la mouvoir à notre tour, et nous mouvoir en elle, à travers elle, souffle dans nos voiles désorcelées.

Ainsi les liens entre émotions, idées, et somatisations, apparaissent-ils comme un entrelac d’interactions non exactement symétriques, non exactement contemporaines, mais participant toutes ensemble – amas stellaire local au sein de mouvements plus vastes – de l’existence.

Lorsqu’une émotion nous advient, commencer par ne rien faire d’autre que ressentir, la ressentir elle et tout ce qui l’environne, la laisser s’étendre et ouvrir sa bouche béante, afin de pouvoir comprendre de quelle manière elle se veut dévorante, quel monde elle mange et comment elle le plie dans ses organes, le métabolise. Ressentir, sans réagir, ressentir et comprendre, sans encore identifier ni surtout former une réponse qui ne pourrait à ce moment être autre chose que grosse de tout le non-identifié que charrie avec elle l’émotion. Ensuite, exercer son pouvoir de différenciation, afin d’éviter de suivre les ornières culturelles qui nous sont si prégnantes, qu’elles soient issues de notre propre vécu, de discussion entre ami-es, de vidéos, de films, de lectures, etc. Tout à la fois, regarder à travers la mémoire de nos blessures et sentir ce que cette émotion mobilise en nous de passés réellement advenus, et d’entropies dont la demi-vie s’agite dans le sillage de nos blessures.

Faire alors de l’émotion un seuil. Et dire : cette émotion, je la connais de circonstances similaires mais les circonstances présentes ne sont pas les mêmes, je ne suis pas le/la même, il me revient donc de travailler cette matière et d’évoluer à travers ce travail. On vit des choses, elles semblent identiques, et pourtant on voit une petite différence et on vient s'y loger, on l'agrandit, et pour finir cette petite différence finit par rejoindre les dimensions du monde. Nous avons alors renverser la puissance de l’émotion, nous lui avons fait vomir le monde qu’elle avait envoûté, et ce monde qui nous est rendu est à chaque fois comme le premier pas de notre possibilité d’être.

À ce carrefour des temporalités, il nous revient aussi d’être attentifs aux horizons d’attente qu’enveloppent les émotions. Le cas du sentiment amoureux est à cet égard exemplaire, mais toute autre émotion forte ne fonctionne-t-elle pas de même ? Le sentiment amoureux perçoit tout processus de différenciation comme un affront, comme une injure, précisément parce qu’une telle évolution veut du concret et parce que ce sentiment ne peut plus l’être assez dès le moment où la différenciation perce son secret. Non concret, ce sentiment n’en est pas moins réel, mais justement, dans cette situation où l’amour ne peut plus se vouloir dans sa pureté, ce réel échoue à se concrétiser davantage, et c’est l’arrêt de ce processus que nous pouvons ressentir alors comme un échec, engageant le ressentiment pour résister abstraitement à l’obsolescence de cet horizon d’attente. Mais c’est aussi, alors, que l’amour peut se transformer en autre chose, en un autre lien, une autre évolution : quitter les berges de l’enfance, où la bonheur d’être rassuré côtoie la terreur d’être abandonné, quitter les représentations éculées du couple et de la famille, et poursuivre, ailleurs, encore et à nouveau, avec les mêmes personnes comme interlocutrices ou avec des personnes différentes, l’évolution de notre sentiment d’appartenance au monde de notre possibilité. En ceci nous désirerions, comme l’aiguille rouge de notre boussole, devenir responsables de nos émotions, les faire vraiment nôtres, ce qui nous permettrait de mettre d’autant plus facilement en lumière la responsabilité des autres dans la manière dont ils les ont déclenchées en nous, et ce qu’ils cherchent à obtenir par ce déclenchement.

Nb. Lors de l’exercice de différenciation, il est pertinent de se demander quel âge a telle facette de nous-même (qu’il s’agisse d’une émotion, d’une idée, d’une somatisation), et aussi qui ou quoi s’y exprime (voix collective, culturelle, impératifs sociaux, etc. mais aussi voix héritées, de parents, d’ami-es, d’ex-conjoint-es, etc.), ainsi que l’interaction entre ces deux aspects (par exemple la voix d’un parent en nous telle qu’elle s’est fixée lorsque nous avions tel âge).

...

FORCE+FORM

always they go hand in hand (can there be a force without a form? a form without a force?)

with our mind/language we create forms that we project into the world through sentences and behaviours, e.g. we decide to use some words rather than others (and it produces an effect on the world around us and on ourselves, because we stick to it), or we decide to behave more in accordance with a certain value after having understood something important

there's a trap however: when we behave "virtuously" not for the sake of the virtue itself and its effects (on us and on our surroundings) but because we want to be flattered for behaving with the appearance of virtue

thus, virtue starts only with someone's own decision about oneself (the microcosm)

now, you can create your own exercise in virtue: it is about a certain way of behaving/speaking/being that you would like to favour in your own development as an individual --> what, who, do you want to be in the future? --> know your strengths and weaknesses, question your own values, and find something of importance --> then think about a way to make that particular aspect of your personality more proeminent in shape, like a gardener giving shape to their flowers

It all comes from a practice + habit Just as Plato wrote about knowledge: "practice is the repeated renewal of vanishing information in one's memory" (Symposium, 208a) == nothing happens just because we're gifted, everything needs to be renewed and developed: the body, the mind, relationships, and so on.

WRITE DOWN THE WHOLE PROCESS, OBSERVE YOURSELF, TAKE NOTES

ps. if you don't find a way to enjoy it, don't do it. Joy is key.

Les vertus ascétiques : s'exercer >> de la volonté s’exerçant sur soi.

Donner forme.

Idée qu’on retrouve, inversée, par exemple dans le self-made man américain. Inversée ? Parce que là la force s’exerce vers l’extérieur, elle ne se prouve que par le pouvoir qu’elle peut exercer sur d’autres, et non sur soi-même, exemple : Donald Trump. Qui peut dire n’importe quoi, parce que ce n’importe quoi est la preuve précisément de son pouvoir. Et des gens l’acclament pour cela.

Exemple plus nuancé : Beyoncé, une femme qui s’est faite elle-même, qui s’est sculptée, produite, etc. et tant d’autres, mais où participent tant d’autres forces également. Ambiguïté.

À l’autre extrême se trouve l’ascète : sa force est précisément que son exercice ne se voit pas. Il-elle en est le seule témoin. À la limite devant Dieu. Mais comme le dit Eckart qui va jusqu’au bout du raisonnement, « je demande à Dieu de me tenir quitte de Dieu ».

Une vertu = une force, cultivée en soi, pour soi.

Lorsque le reste du monde devrait s’écrouler…

...

Louange de l'ombre de Tanizaki

Première lecture, seconde lecture devenue la deuxième lors de la troisième, la troisième devrait changer de nom à la quatrième mais la langue ne permet pas de saisir autant de nuances qu’en peuvent saisir les yeux. Chaque moment d’un regard diffère du précédent pour autant qu’on y donne de sa propre lumière, qu’on entre dans l’ouvrage de l’attention – oui, et alors l’on peut dire que le sens s’allume, que la vue devient voir. Toute esthétique en dépend ; sans quoi l’on ne verrait que le déjà vu déjà enregistré, catalogué, dans l’une des catégories utilitaires du visible.

Lisant Louange de l’ombre de Tanizaki Jun’ichirô avec des étudiant-e-s cette semaine, nous prenions conscience de notre propre vision. Se déshabituer. Observer. (Ces deux actions vont de pair, ce qu’on recherche c’est leur coalescence.) Puis décrire. (Et l’exploration par les mots, avec l’observation, s’articulent intimement. Comme l’écrit Tanizaki : « Je voudrais allonger l’avant-toit du sanctuaire qu’est la littérature, assombrir ses murs, plonger dans le noir ce qui est trop visible, en éliminer les décorations intérieures inutiles. » p. 105) Puis interpréter. Ces actions se font dans le temps mais ne cessent d’interagir entre elles, sur le mode du tantôt, tantôt, plutôt que sur celui d’une suite chronologique (cf. la ritournelle dans Mille Plateaux de Deleuze et Guattari).

Le décalage entre notre aujourd’hui saturé de lumières électriques et l’esthétique du Japon ancien permet ce (dés)apprentissage. Mais combien de fois aussi avons-nous pensé : en Europe, la situation n’était pas si différente il y a une centaine d’années, avant l’arrivée de l’électricité. C’est le matin, la pièce dans laquelle nous sommes est orientée à l’est, les stores ont été baissés, entrouverts ils laissent filtrer un peu de soleil dans cette pièce aux murs nus. Les murs peints de blanc, dans ce bâtiment tout neuf que nous inaugurons aujourd’hui : nouvelle école construite sur les hauts de Nyon, au pied du Jura. Les murs blancs : regardons-les, et comme les ombres bougent. Bientôt il y aura des posters, des points où se focalisera l’attention, on oubliera les murs, on oubliera les ombres, on connaîtra ce lieu par cœur pour y être venu-e-s mille fois, captif-ve-s de notre intention…

Nous sommes lundi 19 août 2024, c’est le jour de l’anniversaire de ma mère (Lion, signe solaire), c’est le jour de la pleine lune aussi. L’avez-vous vue la lune ? Nous parlons de pollution lumineuse et de ces villes qui, le temps d’une nuit, éteignent l’éclairage public pour permettre aux habitant-e-s de saisir l’éphémère et vive traînée des Perséides. Nous parlons de l’Âge de l’automobile qui a conduit à une explosion de lumière artificielle ; des oiseaux attirés par les immeubles la nuit ; des bébés tortues qui, au lieu d’aller vers la lumière de l’aube qui se lève sur la mer, se dirigent vers les villes illuminées et meurent par milliers.

Je raconte une expérience : le jour où j’ai compris la lumière de l’or. C’était dans une église de Timişoara, en Roumanie. J’ai contemplé, en l’absence d’éclairage électrique, les dorures des peintures et des chandeliers dans la semi-obscurité. Ces dorures et décorations que l’on peut trouver kitsch à la lumière des spots et des ampoules, prennent ainsi un tout autre relief. Car plus que d’un simple contraste, c’est de relief qu’il s’agit. L’ombre est invitation à la profondeur.

Souvenez-vous de la manière dont Da Vinci peignait sans dessiner les bords, comment il se passait du trait délimitant la forme d’un corps ou d’un visage, de l’arrière-fond d’un paysage : cette technique qu’on appelle le sfumato, contour fait de fumée, manière de signifier qu’un corps est appelé à se dégrader sur son propre envers, à se dissoudre dans son environnement, condition de son mouvement : s’abolir dans le passage de la matière, puisque rien ne demeure qu’en se transformant.

Les fumeuses et les fumeurs le savent : la fumée qui s’échappe de la cigarette, du cigare, de la pipe, du joint, la fumée qui roule la fumée qu’on aspire la fumée qu’on crache ou crachote ou expire ou délie du bout de sa langue comme une cheminée syllabique ou qu’on rejette dans l’atmosphère comme une machine à vapeur — toute fumée ouvre une dimension dans laquelle l’attention peut prendre forme. Celles et ceux qui aiment en montagne contempler les nuages, tantôt envelopper les cimes, se déchirer sur les pics, tantôt descendre mollement sur les coteaux ; ces bancs de brume qui glissent sur les champs ; ou lorsqu’on se trouve d’un brouillard proche de la « limite » supérieure et qu’on perçoit le bleu du ciel et le soleil par moments ouvrir un monde neuf. Toutes ces vapeurs sont une volupté, parce qu’elles ouvrent l’espace et nous font côtoyer une temporalité souple et profonde, exprimant le temps par la rencontre de la perception avec la matière.

La pensée qui se délie sert le même désir, « ce ne sont là en ce qui me concerne que matières à rêverie imaginative » (p. 31), « fantaisie d’écrivain », « vœu illusoire et radotage » (p. 33), pour lesquels il est préférable de ne pas être trop chargé du sérieux de sa discipline ou de son âge.

On laisse choir les tableaux des murs, les posters, les écrans, les représentations, on laisse choir nos raisons d’être, notre identité, jusqu’à notre nom. Et la forme alors peut émerger. Sans doute cela n’est pas facile à faire avec des mots qui ont le défaut de toujours situer trop bien, en français surtout, l’objet dont il est question. La littérature ? Que serait une littérature de l’ombre ? Est-elle possible dans une société qui ne jure que par le succès, la croissance et l’explicitation ?

L’Occident, cela ne date pas de l’électricité, est une civilisation du contraste : bien et mal, lumière et obscurité, homme et femme, droite et gauche. Dans cette série sémantique les superpositions jouent des tours aux esprits non-avertis et sont utilisés – avec une efficacité déconcertante – pour faire jaillir la haine et l’opprobre sur les femmes, les personnes noires, sur le chaos, sur les « bas-fonds » d’une société qui se rêve, apollinienne, toute lumière. D’ici à 2030, pouvait-on lire récemment, les data centers des Etats-Unis d’Amérique du Nord consommeront 10% de la production électrique du pays. L’électricité symbolise la vitesse, la puissance, la gloire. Le désastre de Fukushima rappelle les bombes nucléaires, le flash qui inscrivit matériellement les « ombres » de corps détruits sur les murs des villes d’Hiroshima et de Nagasaki. L’Occident et sa recherche de puissance aboutissent à une civilisation de l’hyper-contraste : il faut être quelqu’un au mépris de son environnement, être humain en détruisant la planète qui nous a vu naître. C’est Taylor Swift idolâtrée sur des scènes géantes, c’est l’empreinte carbone des hommes et femmes d’affaire, ce sont les selfies des touristes devant des paysages qui ne leur sont utiles qu’à la manière de décors sur lesquels se détacher, si brièvement ; c’est Elon Musk et une conception de la liberté qui ne commence que là où elle peut empiéter sur les autres, et le faire savoir. De la lumière, il n’y en a jamais assez pour les adorateurs d’Ultima Thulé, et il n’y en aura jamais assez puisque de l’ombre est produite par toute source luminescente, ombre qu’il leur faut aussitôt conjurer avec encore plus de lumière. Quant à la promesse d’une lumière en abondance pour toutes et tous, sans cesse contredite par l’accaparement des ressources par l’oligarchie, elle continue d’être distillée à grands renforts de dollars dans les films Marvel, le messianisme des Evangélistes américains et les émissions de télé-réalité électoraliste des démocraties représentatives… Est-ce que la critique permet d’y voir plus « clair » ?

Ce à quoi invite Tanizaki, ce n’est pas à diminuer les contrastes, quoique cela puisse être l’un des effets de son esthétique ; mais à atténuer l’exposition. Il invite à questionner le paradigme de la transparence, de la lumière à tout prix ; à venir côtoyer cet autre monde où habitent les animaux et les plantes, le soleil et les étoiles, tout ce qu’on ne peut pas identifier tout à fait, parce que vivant d’une vie propre qui échappe à nos catégories. Les objets du Japon ancien vivent d’une vie propre, mais la condition de cette vie-là c’est d’être enveloppée d’ombre. Et « celui qui braque une lampe électrique de forte puissance sur le tokonoma de la pièce pour la cérémonie du thé, chasse par son geste la beauté qui se trouvait là. » (p. 81). Autrement dit, la lumière directe ne laisse survivre qu’un certain genre de beauté, celle qui correspond aux critères de la surexposition, la perfection formelle, une beauté du contour. Les corps et les objets dont la beauté dépend d’autres conditions d’existence se trouvent évacués par le simple geste d’appuyer sur l’interrupteur électrique, on/off. Cette binarité renvoie à tous les critères de « beauté » contemporains, l’obsession du corps mince et musclé, huilé, réfléchissant la lumière électrique, le culte du « photogénique ».

D’autres genres de beauté pourraient se révéler à nous sous tant d’autres conditions…

Tanizaki nous invite à promener nos yeux dans un monde translucide. Dans le film de Miyazaki Le Château ambulant, on entre par une porte dans un monde obscur où l’obscurité semble d’eau. Un monde fait de degrés d’opacité, où la lumière existe parce qu’elle est vécue et parce qu’elle est un agir. « Les Chinois sont également friands du jade. Sommes-nous donc les seuls, nous les Orientaux, à trouver du charme à ces pierres mystérieusement opaques jusque dans leurs tréfonds d’une lumière mate et onctueuse, comme la coalescence d’une atmosphère vieille de plusieurs siècles ? » (p. 38)

Avec les laques, Tanizaki retrouve la même porosité d’une matière qui ne réfléchit pas la lumière mais l’absorbe, la fait sienne. « Avec des chandeliers à la luminosité encore moindre, quand on a les yeux fixés sur les plateaux à pieds et les bols disposés au cœur de cette ombre tremblotante, on découvre que le luisant des laques, épais, profond comme un étang, acquiert un charme entièrement différent ce qu’il était jusque-là. » (p. 43) Ce sont les objets eux-mêmes qui font choisir une certaine luminosité, au croisement de la matière où se fait la rencontre et de l’attention qui peut y prendre corps. Je ne vois pas comment en parler autrement qu’en parlant de vécu, c’est-à-dire d’une dimension temporelle de nos sens. « Et en effet, on peut dire que la beauté de la laque ne s’apprécie qu’à condition de la garder « ténébreuse ». On arrive aussi à fabriquer aujourd’hui des laques blancs, mais depuis les temps anciens les laques traditionnels sont noirs de peau, ou marrons ou rouges, toutes couleurs obtenues par accumulation de couches de « ténèbres », je veux dire par là qu’elles semblent naître comme par nécessité de l’ombre qui les entoure. » (p. 44)

Du lointain de mes 43 ans, je parlais aux étudiant-e-s de l’expérience que l’on fait de soi-même avec l’âge. Si je me connais mieux, il ne me semble pas que je sois devenu plus « clair » à moi-même, et ma vie ne m’est certainement pas plus transparente. Chaque jour, chaque année ajoute à ce que je suis une couche supplémentaire, et comme si la seule compréhension que je peux avoir de moi-même s’inventait au gré de la continuation de cette énigme. « Je » suis une accumulation de couches de ténèbres. Et « je » naît comme par nécessité de l’ombre qui nous entoure.

De Descartes à la psychanalyse, il y a un Occident qui pense que le sens est enfermé dans le cerveau… Il y en a un autre cependant, contemporain de toute pensée écologique, et avec des auteurs comme Nietzsche, Bateson, Haraway, pour qui l’intelligence naît des interactions avec notre environnement.

Le lendemain, nous avons continué en parlant de l’ombre que notre corps projette, de l’ombre que notre corps abrite, des ombres dont notre psyché semble faite et dont nous héritons à travers nos parents et notre environnement. Une comparaison entre le passage sur les « lieux d'aisance » chez Tanizaki (pp. 24-28), et l'épisode des toilettes publiques dans Voyage au bout de la nuit de Céline, publié l'année précédente (1932). Quelques cases d’une bande dessinée d’Hugo Pratt racontant un combat avec l’ombre sur le continent perdu de Mû. Les dangers de se promener en plein soleil au milieu du jour, lorsque l’ombre est la plus courte, le démon de midi… Quelques réflexions sur l’ombre dans la psychologie de Jung, et comment le « moi » – cet être de surface – ne peut vivre sans les profondeurs qui lui donnent ses élans et sa temporalité profonde. À suivre, nécessairement.

➔ Tanizaki Jun’ichirô, Louange de l’ombre, traduit du japonais par Ryoko Sekiguchi et Patrick Honnoré, aux éditions Picquier, Arles, 2017. Titre original : In’ei Raisan, publié en 1933, l’année de la mort de Tanizaki.

...

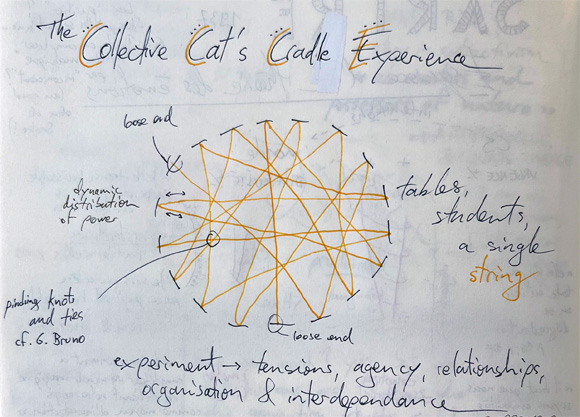

The Collective Cat's Cradle Experience

The CCCE is a pedagogical/mediation device that can be used in a variety of situation and ways. I first tried it with a class of 14 students, with the aim of getting them to feel what it means to live in a system + learn how to think systemically.

Among the theories that underpin the exercise and can help to elaborate it further are Deleuze and Guattari's rhizome (in A Thousand Plateau), and Donna Haraway's theory of situated knowledge (by the way, she wrote a meditation using the cat's cradle as an operator). This taps also into feedback systems, the notion of interdependance, ecology, theory of communication, game design, etc.

Another interesting take is to experience this as an enactement of the social fabric. When one person looses its grip on the interconnecting string, how do the other persons react? Some people tend to play this game with a desire to maintain the string tensed at all times, which could result in the exclusion of the person who lost it once. Others would react differently of course. The experience thus allows to reflect on the notions of agency and interdependance.

Here you'll find a collection of what students said about their experience.

Yet another way of using this experience is to adress the problem of interpretation. Montaigne wrote: “Il y a plus affaire à interpreter les interpretations qu'à interpreter les choses, et plus de livres sur les livres que sur tout autre subject : nous ne faisons que nous entregloser.” And Plato asked if we are not always but interpreters of interpreters, ερμηνέων ερμηνης (Ion, 535a).

...

Le mythe d'Er de Platon

...

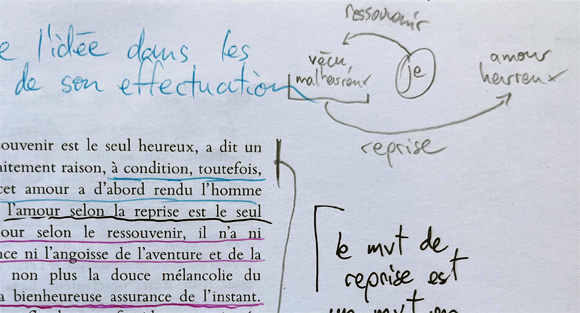

La Reprise de Kierkegaard

Ce qui m'a le plus retenu dans ce texte de Kierkegaard c'est ce qu'il appelle le sérieux et l'ironie. Il nous raconte l’histoire d’un jeune homme qui tombe amoureux et se trouve complètement soumis à la passion ; il lui pousse des ailes de poète mais il ne parvient pas à transformer sa passion en amour réel, c'est-à-dire à se tourner vraiment vers les autres — il demeure dans le domaine des projections. K. le critique à ce titre, en disant que ce jeune homme n'était pas prêt pour la reprise, qu'il associe à la maturité. Le jeune homme nage dans l'infini des possibles, là où un individu mature se reconnaît à soi-même un corps déterminé, des possibles déterminés ; on s'accepte tel-le qu'on est, avec nos limites et nos forces ; et c'est cela que Kierkegaard appelle le "sérieux".

Mais ce sérieux ne s'acquiert pas simplement parce qu'on vieillit, il s'acquiert parce que, si l'on parvient effectivement à faire sienne les expériences des épisodes de vie qu'on a traversé, on se détache d'affects qui auparavant nous absorbaient tout entier-ère. Ce détachement est un mouvement de l'esprit qu'il appelle "ironie". L'ironie, c'est, lorsqu'on rencontre à nouveau une situation déjà vécue, la capacité à reconnaître le déjà-vécu de la situation et à ne pas simplement la répéter (=ressouvenir) mais bien à la reprendre pour l'emmener ailleurs. Au début K. utilise le mot "nouveauté" (il faudrait encore voir la traduction), mais il le laisse tomber en cours de route : la reprise n'est pas affaire de nouveauté, mais plutôt de renouvellement, à partir de l'expérience acquise — il y aurait là comme une idée de variation, et même encore de création : K. écrit en effet que seule la personne qui est entrée dans le sérieux de l'existence peut être véritablement considérée comme un-e artiste (de la vie).

Le détachement via l'expérience (c'est-à-dire un vécu réfléchi, constitué en expérience) permet l'ironie. L'ironie agit comme un muscle, qui permet la production d'une intériorité du sujet. Autrement dit, on n'est plus simplement à la surface de soi à réagir à ce qui nous arrive, mais on acquiert une dimension supplémentaire qui nous permet de voir venir et de réagir autrement. L'expression que K. utilise et que j'ai trouvée géniale, c'est "l'élasticité de l'ironie". Je me suis appliqué ses réflexions, et ce détachement m'a fait du bien. Tout revient au fait qu'en faisant en soi-même l'assomption de tout notre vécu intérieur (par l'écriture ou par une autre forme artistique, par la parole et l'échange, mais aussi à travers des décisions de vie, des choix d'alimentation, d'activités, d'avec-qui on veut avoir des relations ou pas, etc.), on gagne en élasticité.

« Le ressouvenir intensifié est l'expression éternelle de l'amour-passion à son commencement, le signe d'un réel amour-passion. Mais, d'un autre côté, il incombe à l'élasticité de l'ironie d'en tirer parti. » Il ne faut pas se laisser rebuter par cette idée d'éternité, puisque l'important est bien le mouvement de l'idée dans les conditions de son effectuation. Précisément, l'erreur consiste à se tenir « à la fin, au lieu du commencement ».

Audio du cours avec Anaëlle :

...

Donna Haraway' Situated Knowledges

In 1988, Donna Haraway published "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective", a text that would later be part of her book "Simians, Cyborg and Women" (chapter 9). As much for its writing as for the concepts and reflections Haraway develops, this text is an extremely rich tool for epistemology and pedagogy.

We can start by discussing this photograph, published on the 30th of December 1968 by the NASA. It was the first photograph ever taken of planet Earth from the Moon, by a human being (satellites had taken previous pictures of the planet). An interesting anecdote tells how Bill Anders, the astronaut who took the picture, together with his colleague Jim Lovell, were still arguing about exposure parameters and framing seconds before Anders pressed the button.

How does this photograph qualify as a situated knowledge? What agency do human have concerning technical tools? How is a "camera" already oriented by the conditions/intentions/representations of the humans who produced it? What humans? How does this relate to feminism, and postcolonialism?

You will find here a synthesis of Haraway's concept of situated knowledges, and of the logic of conversation she defends against the logic of discovery that has been dominant in science' speech since the 17th century (and before, if we think of Plato's a-letheia). Haraway's text is available on Monoskop.

Also you'll find analyses and ressources on New Materialism by Monika Rogowska-Stangret, to delve further into the concept of situated knowledges and the thinking-with approach.

...

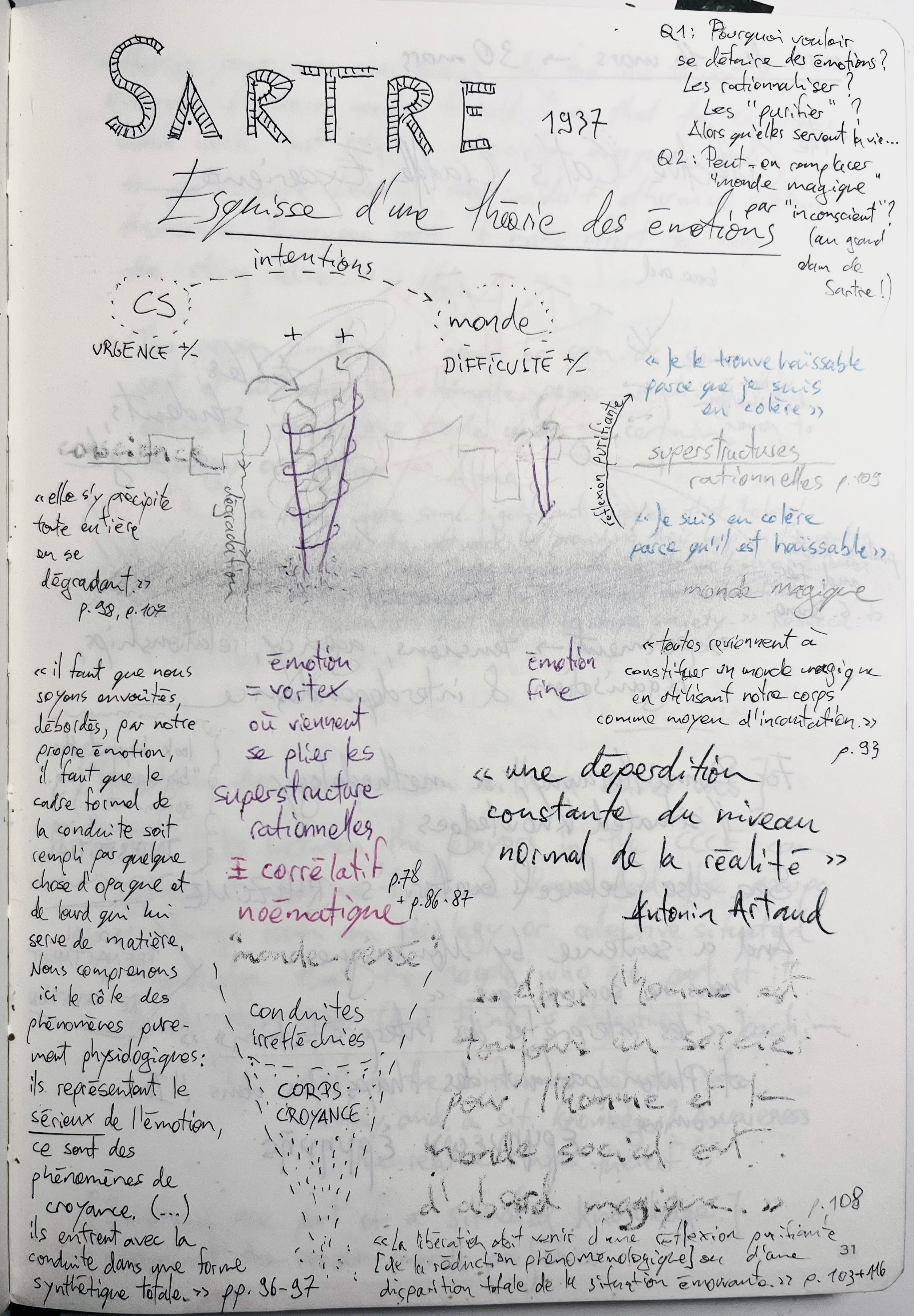

Esquisse d'une théorie des émotions de Sartre

...

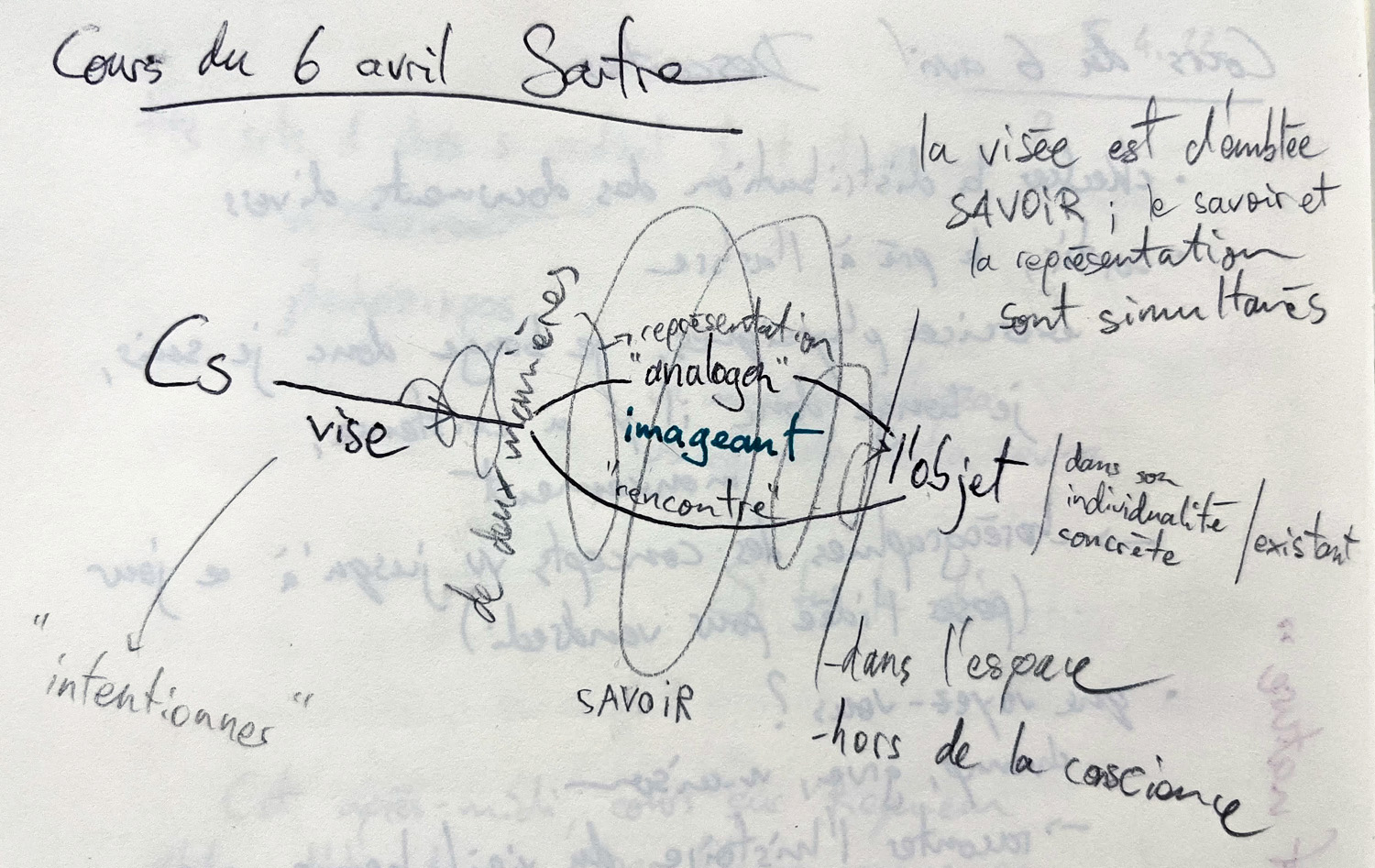

L'imaginaire de Sartre

Ici mes notes, et ici l'enregistrement audio (quand je l'aurai retrouvé dans mes archives).

...

Video courses on Nietzsche's philosophy

The first one delves into Nietzsche's reevaluation of values: I tried to sort it out, by proposing a synthetic view of the different types presented by Nietzsche, from the overhuman to the herd.

The second video ventures into the nihilism problematic, asking questions around Nietzsche's self-professed immoralism, which turns out to be a call for another morality, based on the will to power. In these two videos I made an extensive use of Twilight of the Idols (1888), and gave momentous explanation on Plato's philosophy whenever it seems necessary to understand Nietzsche's moves.

...

Video course on Plato's philosophy

I escaped the Covid lockdown momentarily to make this video up on the hills above the Lavaux region, Switzerland. It consists in an introduction to Plato's theory of Ideas, and how Plato, from such premisses, devised his theory of the tripartite soul & of the ideal city he developed in The Republic.

...

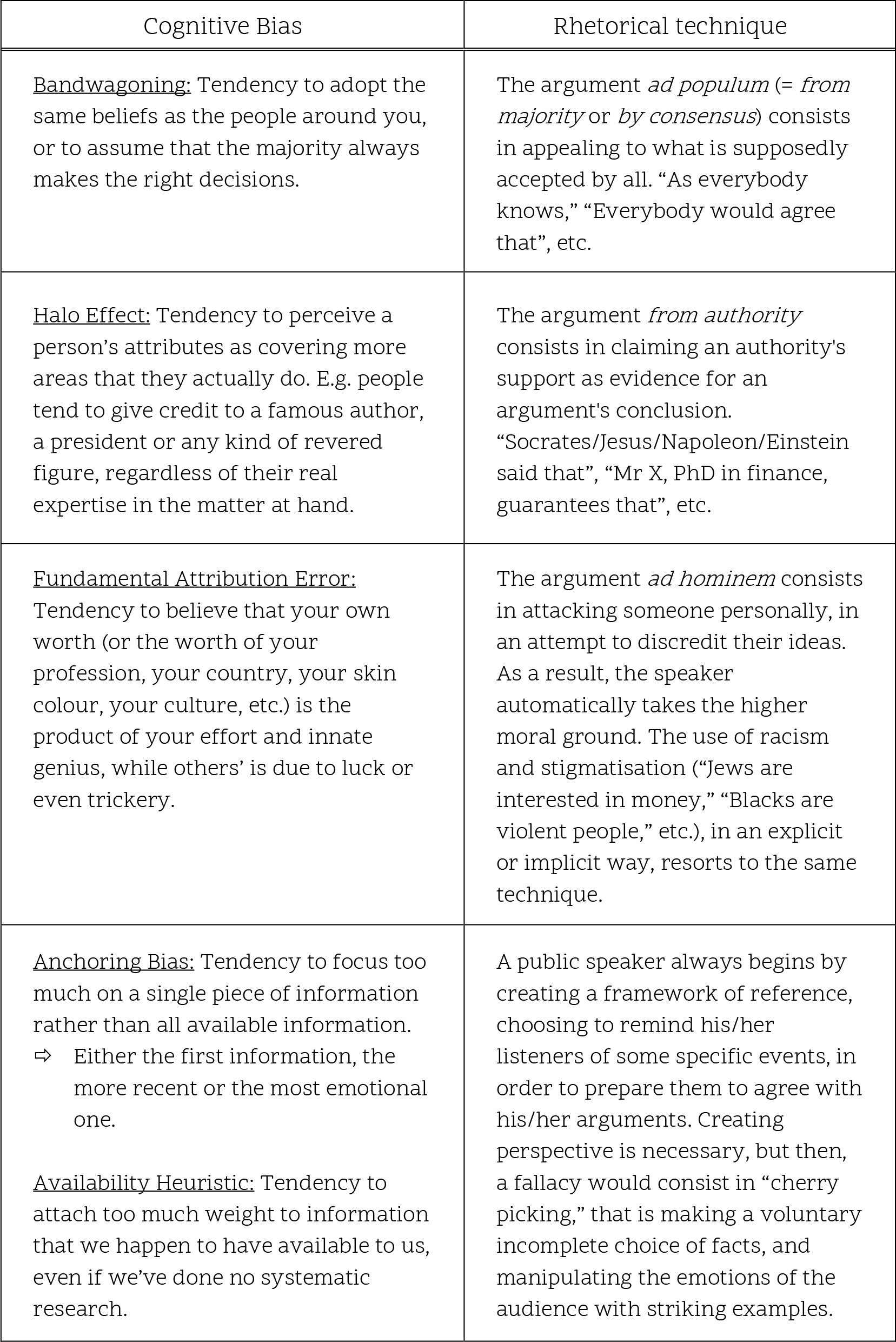

Cognitive biases vs. rhetorical techniques

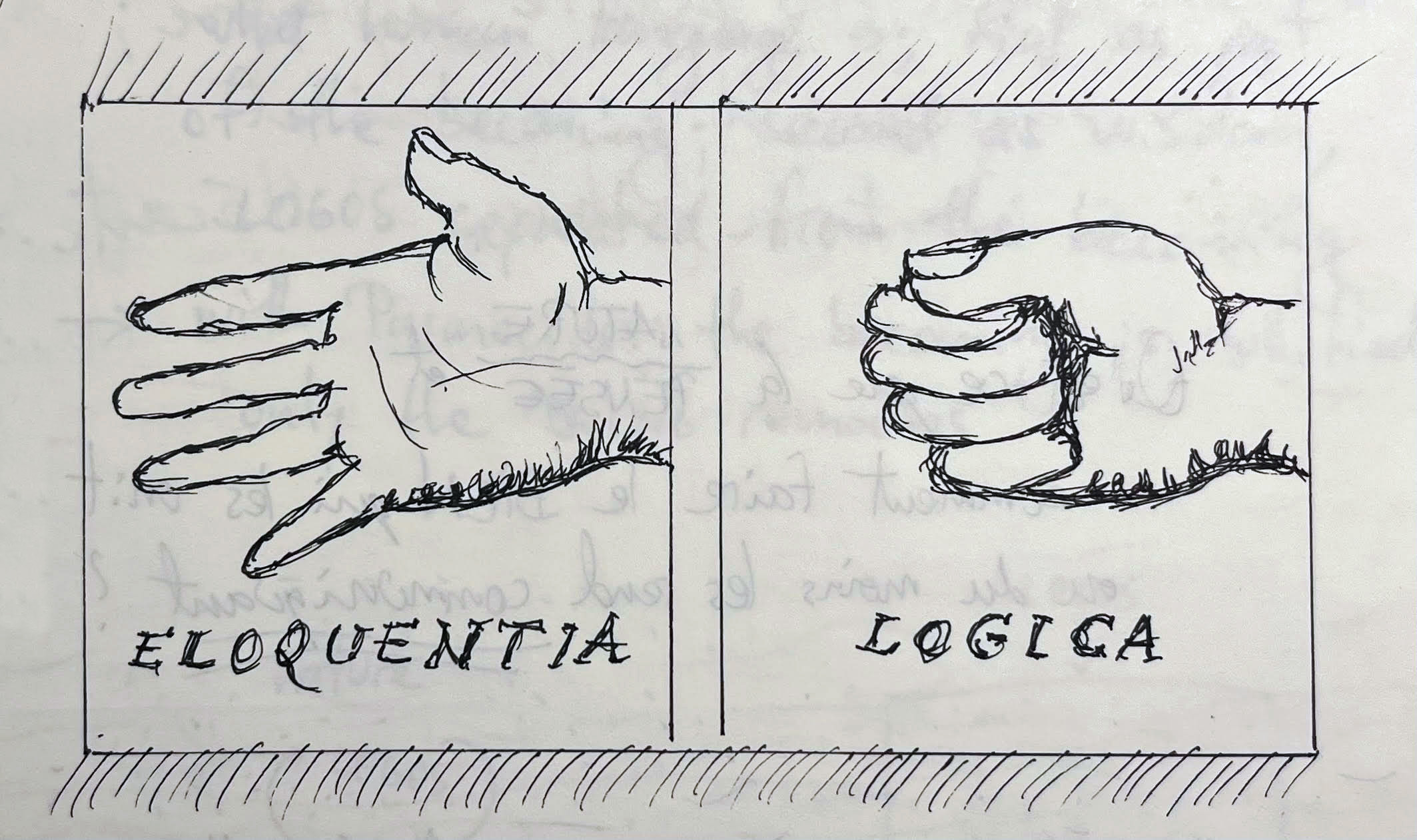

In his treaty On Rhetoric, Aristotle invites us to a practice of self-defense regarding speech. It is, according to him, the responsibility of the ones who know the truth to make the effort to convey it with the maximum efficiency. But it is everybody’s responsibility to make it impossible for liars to have the upper hand simply by being better at rhetoric. Therefore, learning rhetoric is essential for all citizens.

Aristotle posited three poles which synthetize the basic structure of the art of persuasion. The first one is logos, the capacity for rational argumentation. The second one is ethos, the attitude of the speaker, his style. The third one is pathos, the way a speaker appeals to emotions. All rhetorical techniques perform within this triangle, which aptly describes how speech is always a relationship between different subjectivities.

In the 20th century CE, behavioural scientists came up with a new way to look at it: if we can be convinced of something false, it is because we have mental habits that inhibit our capacity to think logically. Rhetoricians use these biases, either through fallacious arguments (logos), through charisma, body language and playacting (ethos) and through appealing to the desires, frustrations and insecurities of the audience (pathos).

More on rhetorics here, in Lesson 4: Language & politics.

More on rhetorics here, in Lesson 4: Language & politics.

...

Petits délires cartésiens

Le premier paragraphe du Discours de la méthode exerçait sur moi une étrange fascination... j'avais tenté de l'exprimer dans cet enregistrement. Des voix diverses, toutes sorties de ma gorge, se superposent, s'entrechoquent, dans une mosaïque bizarre qui était tout à fait à l'image de l'idée que je me faisais du "bon sens"...

Nous conduisons notre raison par "diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses", certainement ! Mais peut-on affirmer l'unité de la raison ? La dire identique "en tous les hommes" ?

Un an plus tard, c'est un autre aspect du cogito cartésien qui retenait mon attention. Lorsque je cesse de penser (durant le sommeil, la méditation, l'action) est-ce que je cesse d'être ? Quel est le lien entre pensée et conscience ? Entre pensée, mouvement, corps ?

Peut-on reformuler le cogito dans une pensée du devenir ?

...

Ressources en ligne

Aède - Arts et techno-pédagogie dans l'enseignement de la culture générale

Le site-pédagogie de Ricardo Da Silva, hyper riche et toujours en train de se renouveler. Des activités, des explorations thématiques, des liens et des vidéos très bien choisis, pour apprendre/enseigner le FLE ou la culture générale, travailler sur les bases de l'informatique et réfléchir à son utilisation, et d'autres choses encore.

Project Zero's Thinking Routine Toolbox

Comme son nom l'indique, grosse boîte à outil, pas toujours très transparente à naviguer, mais très riche en activités/procédés/dispositifs de toutes sortes, principalement orientés Theory of Knowledge, épistémologie, esprit critique, développement systémique, etc.

Un espace d'échange sous forme de wiki et de bibliothèque pour les arts, les sciences humaines et digitales, avec un focus sur l'art expérimental, le permacomputing, le lowtech, les études décoloniales, le technoféminisme, le capitalocène, la théorie critique, etc.

Bibliothèques en ligne

Dans le désordre, The Internet Archive, aaaaarg.fail, Sci-Hub, UbuWeb, Perseus Digital Library, Project Gutenberg, Textz, Treccani, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Unesco living heritage, British museum collection, Antiquité grecque et latine du Moyen-âge, Atlas sociologique mondial, Our world in data, Library Stack, LibriVox.